2019/06/27 【快適くらしのレシピ】

6月も終わり近くになると、デパートではお中元商戦が真っ盛りですね。最近では簡略化される家庭や企業も多くなったようですが、いただいた包みを開くのも季節感があって楽しいものです。そして「中元」とは実は仏教の行事とも縁深いものがあるのです。

<かつて「中元」はお盆のお供えを贈る習慣を指していた>

「中元」とは、もともとは中国の道教に由来する年中行事のひとつであり、1年を「上元(じょうげん)」「中元(ちゅうげん)」「下元(かげん)」の「三元」に分けたうちのひとつです。

中元はちょうど1年の真ん中ごろ、旧暦の7月15日にあたります。この日は三元をつかさどる神のうち、赦罪大帝の誕生日ともされ、さまざまな罪が赦される行事がとり行われます。

仏教がインドから中国へ渡り、インドの習俗である「ウランバナ」と合わさって、中国でもこの日に先祖供養の行事である「盂蘭盆会」を催すようになったとされています。

日本では「中元」はお盆に仏前への供え物を贈ることからはじまり、江戸時代には米、麺、果物のような食品を贈る習慣が生まれました。

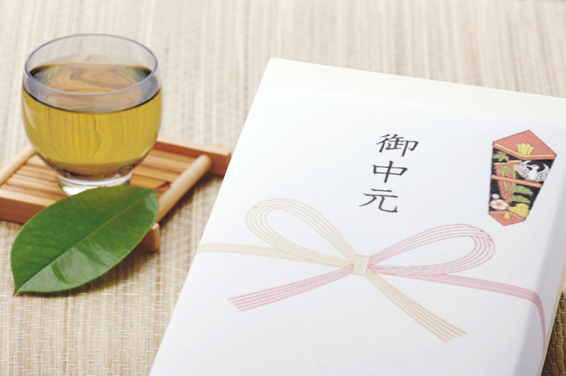

やがてこの際の贈答や贈答品そのものを「中元」と呼ぶようになりました。それが今日に伝わり、御世話になった方や取引先などに贈り物をすることを指すようになったのです。

最近では、食品にこだわることなく、相手の好みや季節に合わせた商品、またカタログギフトも人気のようです。

<御世話になった方々に思いをはせて>

お中元の贈答は東日本では7月のはじめから7月15日まで、西日本では7月中旬から8月15日までに送るのが一般的です。

立秋を過ぎると表書きが「暑中見舞い」や「残暑見舞い」に変わることもあり、気にされる相手もあるので注意が必要です。

もともとはご先祖へのお供えから始まった「お中元」の習慣。梅雨明けも見えてきて夏が始まろうというこの季節に、故人も含めて「御世話になった方々」に思いをはせてみるのもよいでしょう。「感謝の思い」をぜひ伝えてみてください。